- コラム

財務諸表が教えてくれる!工場の業績改善・業務効率化のヒント【vol.3 BS(バランスシート)と改善プロセス】

目次

前半では、財務諸表の「損益計算書(PL)」の基本的な構成である「売上高」「製造原価」「販管費」についてご説明いたしました。この記事では「BS(バランスシート)」に触れつつ、改善ポイントや具体的な評価方法についてお話ししたいと思います。

バランスシート(BS)と業務効率の関係

BS(バランスシート)は、資料に「血の巡り・お金の流れの診断」と書きましたが、まさにお金の流れの効率性を見ていくためのツールです。BSは企業の資産や負債の状況を示し、経営の健全性を把握するために用いられます。

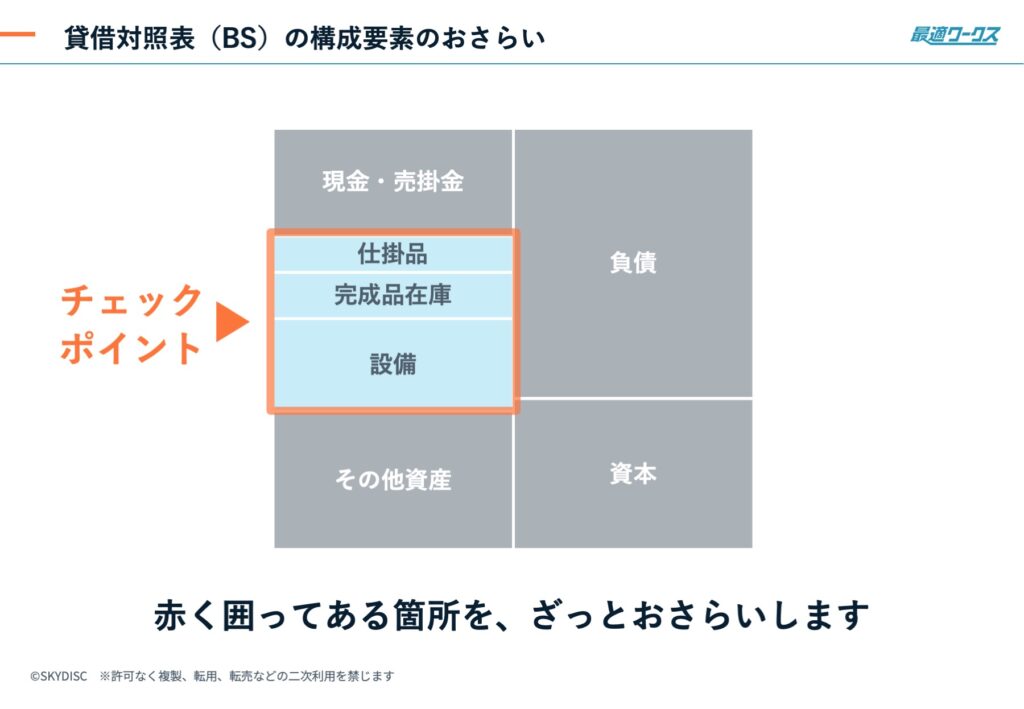

ここでは、主にこの3点「仕掛品」「完成品在庫」「設備」について触れます。一部は流動資産、一部は固定資産に含まれるものに関連する部分です。ざっくりと、次の図の赤い枠で囲ってある部分についてです。

仕掛品水準の管理

仕掛品水準の増加に注意

気をつけるべきは、仕掛品の水準が売上高と比較して増加しているときです。仕掛品が増えすぎると、収益化のサイクルが遅くなります。

仕掛品水準のチェック方法

仕掛品水準を売上高で割ることで、「売上に対して仕掛品が何日分あるのか」を算出できます。これにより、時系列での変化を把握しやすくなります。

回転日数 = 仕掛品 / 売上高x365日

比較できる状態にした上で、例えば前年や前月などの時系列で見ていくと、傾向が見えてくるのではないでしょうか。

ちなみに、数値に落とし込むことは非常に重要です。現場に改善を相談するという流れになっても、基準値がないと感覚論になりがちです。感覚論では、改善活動の優先順位が上がらないことが多くあります。議論を進めるためにも、数値で比較できるようにしましょう。

仕掛品の増加要因と課題

仕掛品が突然増えている場合、少量多品種化の流れと関係していることが多いです。さまざまな種類の製品を扱っていると、作業のタイミングがズレやすく、現場としては中間在庫も含めて、多めに備えておきたいというマインドセットになりがちです。

しかし、中間在庫は「すぐ必要かもしれないし、不要かもしれないもの」です。そのため、売上を増やすという観点では、無駄が発生している可能性もあります。

もう一つのポイントは「滞留」です。作業効率が悪いと在庫が増えやすくなります。例えば、作業自体は進んでいるけれど、工程間の作業待ち時間が長くなるほど、仕掛品も増えます。そのため、仕掛品水準は、現場で作業がスムーズに回っているかを評価するきっかけになります。

完成品在庫の管理

完成品在庫の滞留リスクを認識

完成品在庫も、少量多品種化が進むほど在庫水準が高くなりがちです。完成品在庫の滞留は、PLに直結する重要な課題であり、評価損の発生にも注意が必要です。

在庫が滞留すると減損リスクが高まり、さらに原材料価格の変動によって評価損が発生する可能性もあります。在庫を一定数確保することで出荷をスムーズにし、売上を維持することは重要ですが、長期滞留によるデメリットも考慮し、適切な管理が求められます。

そのため、安全在庫水準を定期的に見直し、在庫の最適化を図ることが不可欠です。

完成品在庫水準のチェック方法

まずは「計画上の数値と安全在庫との比較」を行います。例えば、見込み数を大幅に超過していないか、安全在庫を大きく上回る品目がないかなど、想定と実績を照らし合わせて確認します。さらに、過去の売上高と比較し、最大・最小の水準との差も把握します。

安全在庫の水準だけで判断が難しい場合には、「この部品は何日間出荷されていないか」といった滞留の有無を確認することも有効です。すべての在庫を棚卸しするわけではないかもしれませんが、気になる品目については実数を確認しましょう。

滞留在庫の管理手法

- 滞留日数の可視化(例:「何日間ほど出荷されていないか」)

- 棚卸しを実施し、実数を確認

- 計画上の数値と実績の比較

設備稼働率の管理

設備稼働についても、同様の視点で確認するとよいでしょう。(前の記事で)労働生産性についてお話ししましたが、今回は設備生産性です。

設備稼働は、月次比較や推移の分析を行うことで、作業の進行状況を可視化できます。

改善活動を進める際に注意したいのは、個々の設備だけを見ても意味がないという点です。設備ごとの生産性に問題がなくても、ライン全体のアウトプットを見ると違和感が生じることがあります。特に、新しい設備を導入すれば生産効率が向上すると思われがちですが、前後の工程の生産性が低いとスループットが下がり、結果として期待した効果が得られないことがあります。

そのため、設備生産性を考える際には、設備単体ではなく、ライン全体のつながりを考慮することが重要です。

工場の運営効率を改善していくために

BS(バランスシート)改善に関連するポイントは、業務の効率性に関連しているものが多いです。

総資産回転率とBSの最適化

総資産回転率(売上高÷総資産)という指標は、企業の資産がどれだけ効率的に活用されているかを示します。

在庫が少なく、設備投資が適切で、過剰な設備がない状態では、バランスシートの規模は小さくなります。その結果、売上に対する総資産の比率が向上し、効率的な事業運営が可能になります。

一方で、総資産が増えても売上が変わらない場合、総資産回転率は低下し、事業の運営効率が悪化します。金融機関の視点では、資産回転効率が高い企業のほうがキャッシュフローが健全と判断され、融資を受けやすくなる傾向があります。

- 総資産回転率(売上/総資産)が高い →BSは小 →事業の運営効率が良い

- 総資産回転率(売上/総資産)が低い →BSは大 →事業の運営効率が悪い

BS(バランスシート)改善の共通点

業務効率の改善は、BS改善につながることが多いです。例えば、製造プロセスがスムーズに回れば、仕掛品在庫が減少し、結果としてBSが小さくなるケースがよくあります。

また、経験則として、工程や設備投資においても、個別の工程改善にとどまらず、全体最適の視点で改善を進めるほうが、会社全体に与える効果が大きい、ことが多いです。

さらに、絶対的な基準「この水準なら良い」という数値があるわけではありません。自社にとっての適切な水準を把握し、それをベンチマークとして分析・判断していくことが重要です。

また、改善は無限に続けられるものではありません。会社として「あるべき姿」を明確に定義し、それに近づけるような改善活動を継続的に実施することが求められます。

改善活動におけるプロセスとは

さて、これまでの話を総括すると「現状を可視化し、全体像を把握すること」が非常に重要だとわかります。

改善活動は「状況の把握」から

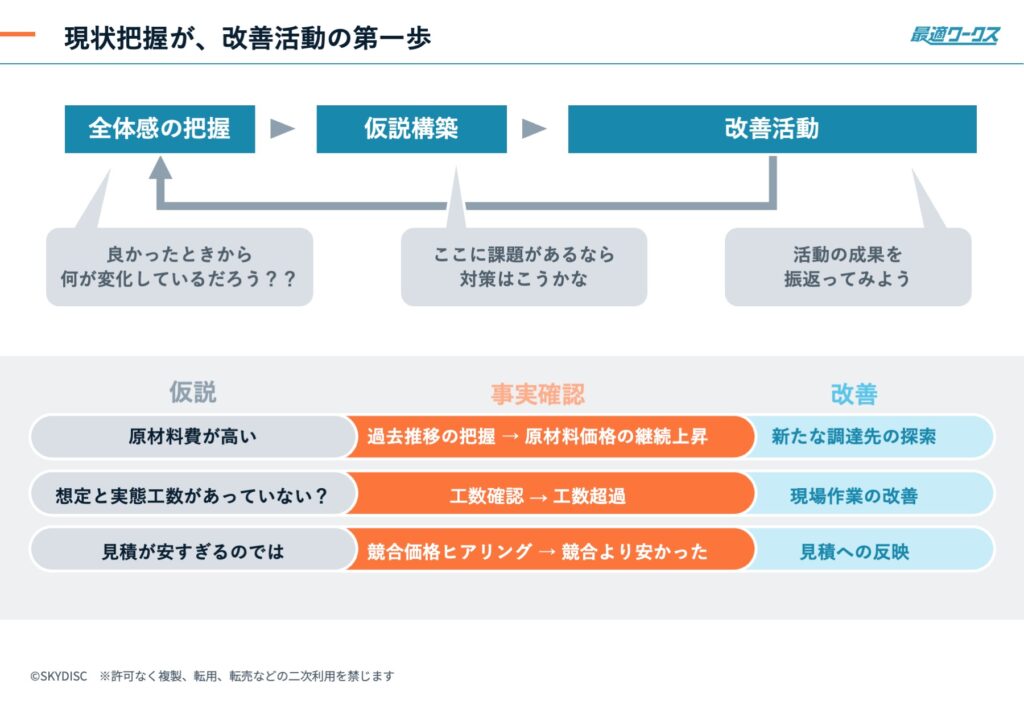

実際に改善プロセスを回していくには、次のような手順を踏むと効果的です。このように、現状を知ることが最も重要な第一歩になります。

- 全体感を把握する

- 現状が良くない場合、過去と比較して何が変わったのかを分析する

- 課題を特定し、対策の方向性を決める

- 実際に対策を実行する

- 成果を評価し、新たな施策を考える

まず、現状の状況を把握することが必要です。全体感を掴んだうえで、過去と比較しながら何が変わったのかを分析し、課題の特定を行います。そこから、どのような方向性で対策を進めるのかを決め、実際に施策を実行します。さらに、その成果を評価し、必要に応じて新たな施策を検討することで、継続的な改善につなげていきます。

仮説構築の力

もうひとつ大切なのは、「仮説構築の力」です。課題に対する仮説を立て、その仮説が正しいかどうかを、データで検証するプロセスが必要です。

例えば、「製品の収益性が低い」という課題があった場合について考えます。

「製品の収益性が低い」という課題がある場合、原材料費が高騰しているのか、見積もり時の工数と実際の工数にズレが生じているのか、それとも見積もりの価格設定自体が低すぎるのかといった、さまざまな可能性を考えます。

ここで、データを用いて仮説を検証することが重要です。原材料費は過去の推移と比較し、工数は実際の作業状況を確認し、見積もり価格は競合他社と比較することで、問題の本質を明確にします。

そして、課題が特定できたら具体的な改善策を立案します。原材料費が高い場合は調達先の見直しを検討し、工数が増えているなら作業プロセスを改善し、競合より価格が低すぎる場合は見積もり価格の再設定を行うなど、適切な施策を講じることで、効果的な業務改善につなげていくことができます。

仮説

- 原材料費が高いのか?

- 見積もり時の工数と実際の工数にズレがあるのか?

- そもそも見積もりの価格設定が安すぎるのか?

データによる仮説検証

- 原材料費 → 過去の推移と比較

- 工数 → 実際の作業状況の確認

- 見積もり価格 → 競合他社との比較

具体的な改善策

- 原材料費が高いなら、調達先を再検討する

- 工数が増えているなら、作業プロセスを改善する

- 競合より安すぎるなら、見積もり価格を見直す

成功する改善活動とは

このように、原因を特定し、それに基づいて改善策を実行するシンプルなプロセスを繰り返すことが、能動的な改善活動につながると考えています。

この改善プロセスは、他の分野にも応用可能です。大切なのは、課題を把握することと、仮説の幅を広げることです。

原因は一つとは限らず、気づいていない要因もあるかもしれません。なので、最初はフラットな視点でいろいろな可能性を考え、幅広く検討した上で、改善活動につなげていくことが重要です。

さいごに

以上、本日は「財務諸表を改善活動にどう活かすか」というテーマでお話ししました。

改善の着眼点や方向性についてお話ししましたが、実際に改善活動をうまく回していくためには、コミュニケーションやプロジェクトの進め方も重要な要素になります。気になる方は、ぜひご相談ください。