指月電興のDX挑戦──最適ワークスをメンテナンス業に応用し、人員配置を効率化・標準化

- 指月電興株式会社様

- その他

- (会社規模:50名未満)

- 定期保守点検・各種試験等

指月電興株式会社 代表取締役 細浦さま(中央右)、管理部門 松本さま(中央左)

株式会社マイスターエンジニアリング 情報システム部

部長 兼 経営企画部 プラント事業統括 山城さま(左端)、情報システムグループ 加藤さま(右端)

-

課題

- 専門性ある技術者の案件への人員配置が複雑、かつ属人的

- ホワイトボードと手帳による、アナログでの管理に業務負荷が過多

-

解決策

- 最適ワークスの活用により、人員配置とスケジュール管理をシステム化

- 案件ごとに必要な技術者のスキルを言語化・標準化

-

効果

- スケジュール管理の効率化と管理負担の軽減

- 人員配置の業務について属人化解消

- 技術者のスキル・対応状況をデータで管理し、適切な配置が可能に

指月電興株式会社様(以下、指月電興)は、受変電設備の保守点検・精密点検・各種試験を主業務にするマイスターエンジニアリンググループの会社です。技術者の適正配置について業務効率化・属人化を解消することを目的に、同社は製造業向けに開発された「最適ワークス」をメンテナンス業務の人員配置に応用することに挑戦。スケジュール管理のDX化、データ活用による柔軟な対応力の強化を目指しています。導入前の課題や期待される効果、DX推進への姿勢についてお話を伺いました(以下、敬称略)。

背景

技術者の適正配置の複雑さ

細浦:指月電興は、受変電設備の各種試験・保守管理を主業務としており、特に受変電設備を製造している大手メーカー様からの直接依頼を受け、年間約2,000件の案件に対応しています。

受変電設備には、高電圧を常用まで段階的に下げたり、災害時に火災を防ぐための保護継電器・遮断器があります。これらの装置は通常作動しないため、法令に基づいた定期点検が不可欠です。

当社には約20名の技術者が在籍しており、協力会社と連携しながら60名程で対応する大規模な案件や、夜間など限られた時間内で作業する案件に対応しています。高度かつ様々な専門性が求められる業務のため、技術者の適正配置とスケジュール管理が課題となっていました。

最適ワークス導入前の課題:アナログでの管理負担

細浦:最適ワークスを導入した理由の一つは、この工程管理の負担の軽減です。前任者は長年の実務経験を基に人員配置していましたが、私自身は受変電設備に関する業務経験が浅く、案件概要から必要な技術者のスキルや人数を割り出し、人員を配置することに大変苦労しました。私が着任してまだ2年程ですが、試行錯誤を重ねながらようやく……といったところです。

次の世代が同じ苦労をしないためにも、工程管理のシステム化を進め、手作業による業務負担の軽減と効率化が必要だと感じていました。そんな折、山城さんから最適ワークスを紹介いただきました。

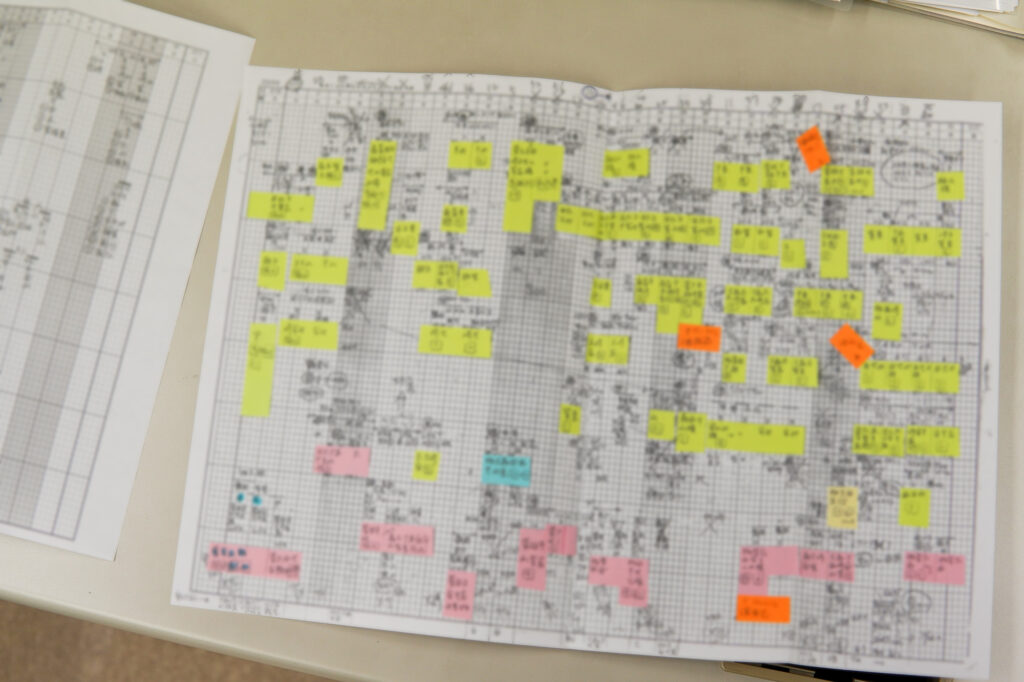

工夫を凝らし、ホワイトボードと手帳を駆使して人員配置を管理

工夫を凝らし、ホワイトボードと手帳を駆使して人員配置を管理

導入時のポイント

他業種向けサービスを転用できるか検証

山城:指月電興が抱えていた技術者の人員配置という課題は、グループの他事業にも共通する課題です。まずは一社でシステム化を進めたいと、様々なソリューションを探した中で、最適ワークスの導入検討を進めることになりました。

ただ、最適ワークスは製造業の生産管理向けのサービスです。業種の異なるメンテナンス業でも利用できるかを検証する必要がありました。

細浦:具体的には、2つ課題がありました。ひとつは割り当てる日付です。メンテナンス業では実施日が確定したら、基本的に変更はしません。一方で、最適ワークスでは作業を実施する日付は前倒し、調整が可能です。

もうひとつはスキル項目です。当社の技術者には、保護継電器の試験、遮断器の試験、配電盤点検、現場責任者など、それぞれ異なるスキルがあります。スキルの項目数が増えるほど掛け合わせが膨大なものになり、計算キャパを超えることが判明し、そのため、当初想定していたよりもスキルの項目数を絞って運用する必要がありました。

導入検証で見えてきた課題

指月電興では、約半年のツール検証期間を経て、2024年12月より実データでの検証開始。

2025年3月以降での並行運用の実現を目指しています。

細浦:これら2つの課題は、ツールの検証期間にて利用方法の調整で対応できそうだと判断し、使用を継続しました。ただ新たな課題として「休日の管理」が浮上しました。最適ワークスでは、先に作業者の休日が定まっており、そこに仕事を割り当てる仕組みになっています。一方で、当社では休日が確定していない状態でスケジュールを組み、社員に無理のない休みを確保するという運用を目指したい。これも業態の違いによる影響ですね。

加藤:休日の管理については最適ワークスとは切り分け、あらかじめ希望休日を設定する方法と、計画の出力データを確認しながらエクセルで集計し、連続勤務にならないよう手動で微調整する方法を想定しています。

実際の運用については、ツール使用者になる松本さんと連携しながら進めています。

実運用を見据えた検証プロセス

細浦:現在は従来の計画との違いを確認しながら、実運用の検証を進めています。まだフル活用しているわけではありませんが、この半年は実際と同じオーダーで最適ワークスでも計画を作成している状態です。おそらく1年分のデータが揃えば、定期点検のスケジュール管理などもスムーズに進められると期待しています。

松本:最初は、不安と期待が半々でした。ちゃんと使いこなせるのか、これまでの方法とどれくらい違うのか、といった点が気がかりでした。マイスターエンジニアリングの情報システム部に協力いただきながら要件定義を進め、システム上でできること、別でやる方が良いことを切り分けながら運用しています。

現時点では操作に慣れず、まだ少し苦労することもありますが、慣れてくるとどんな人員配置の組み合わせ案が出てくるのか楽しい部分もあります。それ以上に、本格導入後にどれくらい業務が楽になるのか楽しみだなとも感じています。

システム化の過程で得られた効果

スキルの明確化による属人化解消

細浦:これまでは、案件に対し感覚的に人員を割り当てることもありました。しかし、システム化により、各案件に必要なスキルと人数を明確に定義する必要が出てきました。技術スキルを定量化するのは難しく、さらに日勤・夜勤、宿泊の有無など、工程を組む際の条件も考慮しなければなりません。そのため、どの制約を踏まえてスケジュールを組むのかを明文化する必要がありました。

これにより属人的な判断がなくなり、明確な基準ができました。不透明だった部分が可視化され、工程を組むのに必要な要素も整理されたことで、大きなメリットを感じています。すべての案件がデータ管理されるようになり、苦労もありましたが、業務の標準化につながりました。さらに、データ化によって振り返りも容易になりました。

検証のため、最適ワークスでも実際と同オーダーで計画作成

最適ワークスに期待する効果

負荷軽減と機会損失の防止

細浦:基本的には2カ月前にスケジュールを確定させます。しかし、突発的な案件対応も多く、特に年度末は急な依頼が増える傾向にあります。また、天候やその他の事情によっては施設の停電を避けなければならず、大規模な案件が前日に中止となることもあります。こういった局面でスケジュールを再調整する負担が非常に大きく、システム化による負荷の軽減が期待されます。

また、機会損失の削減も期待しています。手作業の管理では、急にスケジュール全体を調整するのが難しく、繁忙期には急な依頼はお断りせざるを得ないことも多々ありました。スケジュールの調整が容易になれば、機会損失の削減につながると考えています。

工程管理のデータ化による改善

細浦:従来は、メールや電話で連絡のある案件情報を手作業でノートに記録し、それをもとに作業員を割り当てていました。紙ベースの管理だったため、過去の案件を調べる際は、3年分の記録ファイルから必要な情報を探し、「誰がどの役割を担当していたか」を確認するのに苦労していました。

現在は、最適ワークスにデータを登録しているため、案件の把握がスムーズになり、来年以降も効率化が進むことが期待できます。過去の実績データを踏まえて、工程管理表の作成にも大いに役立っています。

先入観のない配置によるチャレンジ

細浦:今後は「チャレンジの機会」になることも期待しています。特定の人に固定せず、システムが第三者的な視点で、「この人にもできるだろう」という適切な割り当てが可能になります。

実際にそうした機会を作ることで、新たな現場を経験し、スキルを身につけることができます。それがモチベーションにもつながるはずです。また、その成長に対する対価も考え、評価制度に反映させることが重要だと考えています。

DX推進を加速する取り組み

DX推進の背景

山城:グループ全体でのDXは、まずは管理部門やバックオフィスのデジタル化を優先的に進めています。例えば会計システムなど、各グループ会社がそれぞれ異なる仕組みを使っていた部分を統一し、効率化を図りました。加えて、総務関連の業務もデジタル化を進めており、現在はその基盤を固めている段階です。また、グループ全体でのコミュニケーションも重要な課題であり、グループウェアの統一も進めています。

また、当グループは技術者が主体となる企業なので、人に紐づくデータ、人材育成やスキル管理のデータをどのように活用するかも重要なテーマとなっています。今後の展望としては、より現場での業務に近い部分でデータを取得および活用し、より効果的な人材配置や教育を進めていきたいと考えています。

細浦:指月電興は、着任当初からアナログな業務フローで、社員はホワイトボードの予定を見て初めて自分の担当業務を把握する状況でした。業務をIT化し、可視化と情報共有を進めたいと考えていましたが、コストや労力の面から会社単体では難しく、グループ全体で段階的にシステム導入を進める方針です。現在は最適ワークスを導入し、その後の情報共有の仕組みを整えている段階です。

連携を加速するには

山城:新しい仕組みの導入は、目の前の業務効率化だけでなく、中長期的な会社の成長を目指して始めることがほとんどです。そのため、短期的に、既存業務に加えて、新たな負担がどうしても増えてしまい、「これ以上忙しくなるのか?」という懸念は現場でよく耳にします。

その点、当グループでは中長期的な視点での取り組みに協力的であることが非常にありがたいです。特に、トップがDXの重要性を理解し、明確な方針を示してくれていることが大きいと感じています。事業を持続的に成長させるには、課題を見据えた先行投資が必要であり、細浦さんをはじめ、トップ同士が「これは会社のミッションとして解決すべき課題だ」と認識を共有しているのも重要なポイントです。

そのため、部長等の管理職レベルだけでなく、実際にシステムを使う現場の人たちとも直接コミュニケーションを取りながら進められる環境が整っていると感じています。

細浦:そうですね。自分たちの事業に対するDX推進なので、本来は自分たちでやらないといけないことをグループとしてサポートいただいている感覚です。導入プロジェクトの中では、実際にかかる負荷が最小限になるように、山城さんや加藤さんが調整してくれていてありがたいです。

今後の展望

若手採用と協力会社との連携強化

細浦:システムが業務負担を軽減すれば、空いた時間を使って若手の採用活動や協力会社との連携強化に積極的に取り組みたいと考えています。また、事業拡大に向けた取り組みも進める必要があります。

現在は、既存の仕事をこなすので精一杯で、新規開拓の営業活動に手が回っていません。しかし、システム導入で業務負担が軽減されれば、業務が比較的少ない年度初めの閑散期に実施できる、新たな仕事を獲得することが可能になると考えています。さらに、協力会社へ社員育成のサポート強化にも力を入れていきたいです。

指月電興株式会社

企業情報

指月電興株式会社

代表者:代表取締役 細浦 孝雄/ 設立:1977年12月9日/ 主な事業内容:特別高圧・高圧・低圧受変電設備の定期保守点検・各種試験等 ※2021年9月より(株)マイスターエンジニアリングのグループ会社となる